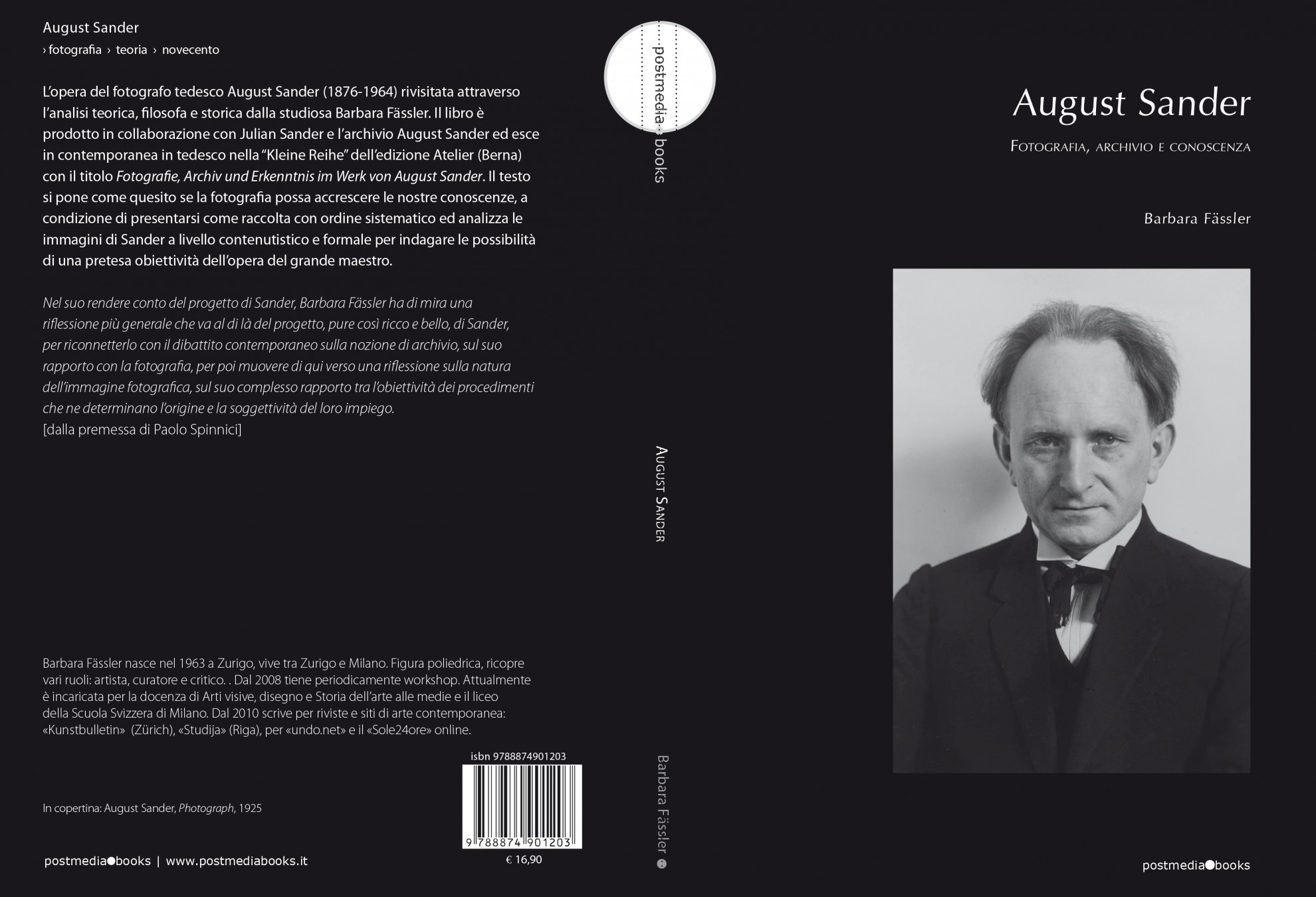

August Sander fotografia, archivio e conoscenza

Deutsche Version unten

Premessa di Paolo Spinicci

La natura della fotografia racchiude in sé, fin dalle sue origini, una promessa che non è in grado di mantenere, se non in parte, e un compito cui si vorrebbe potesse assolvere, ma che non può essere interamente soddisfatto.

Quale sia questa promessa e quale questo compito è presto detto: quando dagherrotipi e calotipie mostrarono che un’immagine poteva garantire una ricchezza di dettagli mai vista prima e che non vi era aspetto di primo acchito insignificante che non lasciasse la sua traccia, subito si comprese che alla fotografia poteva spettare un compito di natura conoscitiva e riproduttiva insieme e che le immagini fotografiche promettevano di ripetere senza incertezze il reale, di fissarlo una volta per tutte nella sua infinita ricchezza.

Di qui il compito conoscitivo che poteva essere loro assegnato: le immagini fotografiche promettevano di restituire la realtà nella sua esattezza, separandola tuttavia dal gioco dei contesti e delle circostanze accessorie e, soprattutto, dalla volatilità del suo manifestarsi. Non solo: le fotografie promettevano da un lato di saper tacitare la rete delle emozioni individuali e momentanee che sorreggono ogni singolo sguardo, dall’altro di essere capaci di registrare i singoli eventi nella loro assoluta individualità, per poterli poi esaminare con calma, un po’ come si possono osservare con calma al microscopio i preparati che si dispongono sui vetrini. Insomma: le fotografie sembravano consentire di dare all’esperienza nella sua accidentalità e nella sua natura effimera la forma pacata dell’esperimento. Il grande specchio della conoscenza sembrava così aver trovato un aiuto inatteso nella fotografia – in questo piccolo specchio con una buona memoria, per usare le parole di Holmes.

Le fotografie sembravano dunque proporsi come strumenti di conoscenza, ma soprattutto sembravano promettere la realizzabilità di un progetto di cui, e proprio a partire dal XIX secolo, si sentiva vivo il bisogno e che si cercava anche per altre vie di realizzare: il progetto di un Grande Inventario ragionato del mondo, di una raccolta ordinata ed esaustiva del molteplice negli spazi di un solo grande palazzo – il museo. Il secolo della fotografia è anche il secolo del museo, ma se i musei potevano proporsi come l’arca in cui raccogliere gli esemplari (impagliati) degli animali nella trama ordinata della loro classificazione e il susseguirsi delle invenzioni e delle scoperte nell’ordine univoco della loro successione storica, la fotografia sembrava capace di reduplicare in immagine gli eventi e i luoghi del mondo, nella loro singolarità e nella ricchezza inesauribile dei loro dettagli. L’idea di un Grande Archivio sembrava così a portata di mano, anche perché l’occhio e la memoria meccanica della macchina fotografica promettevano l’assoluta imparzialità dell’archivista, la sua assoluta dedizione a un lavoro che chiedeva di essere svolto al di qua di ogni schema preconcetto, di ogni preconfezionato vestito di idee, di ogni decisione preventiva di ciò che sembrasse meritevole di essere annotato. La fotografia doveva consentire così di tornare alle cose stesse, ai fatti e agli eventi, mettendo da canto le distorsioni soggettive e le decisioni e le emozioni che sottendono lo sguardo. L’occhio meccanico della macchina fotografica sembrava promettere la possibilità di un simile sguardo.

Del resto, di questo impiego archivistico della fotografia sono possibili molti e diversi esempi: agli inizi del secolo scorso la Bibliothèque historique de la ville de Paris commissiona ad Jean-Eugène-Auguste Atget il compito di testimoniare il passato di una Parigi che stava rapidamente mutando e lo stesso Atget, al termine del suo lavoro monumentale, si diceva sicuro di possedere tutto della vecchia Parigi. Un discorso analogo vale per Karl Blossfeldt: nella sua opera, arte e documento si intrecciano in un unico nodo perché da un grande archivio fotografico delle forme naturali delle piante Blossfeldt sperava di raccogliere in una visibile tassonomia il sistema delle forme elementari dell’arte. Anche qui, dunque, alla fotografia si chiede di duplicare pazientemente la realtà, nella convinzione che le leggi e le regole vivano nel visibile e che per coglierle e comprenderle sia sufficiente mostrarle – un compito, questo, cui la fotografia sembrava senz’altro in grado di assolvere.

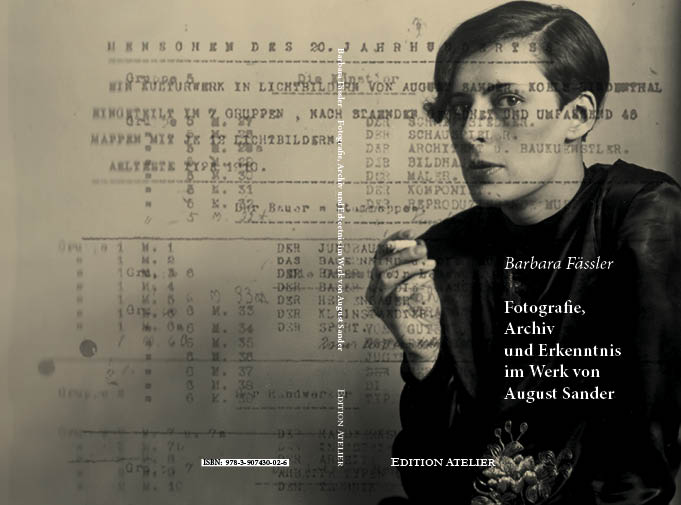

«Das Wesen der gesamten Photographie ist dokumentarischer Art», scriveva Sander, e del resto in questo contesto il suo nome non poteva certo mancare, perché se vi è un autore in cui la promessa conoscitiva ed archivistica della fotografia si mostrano nella loro forma più chiara è proprio Sander. Nelle pagine del suo Menschen des 20. Jahrhunderts Sander sembra infatti voler affidare allo sguardo imparziale dell’obiettivo il compito di raccogliere le molteplici forme di umanità che rendevano complessa e articolata la società tedesca del primo Novecento, in un disegno che stringe in unico nodo l’idea dell’archivio, della classificazione e della conoscenza sociologica – il nodo dell’immagine fotografica.

Dalle certezze di Sander sul valore documentario della fotografia ci divide ormai quasi un secolo e non sarebbe difficile indicare oggi le difficoltà che caratterizzano il progetto teorico delle sue opere e, più in generale, la fiducia nel carattere obiettivo del Grande Archivio che la fotografia dovrebbe costruire per noi. Tutt’altro: queste certezze ci sembrano talvolta ingenue e quella fiducia in parte mal riposta e per una serie di ragioni che ci appaiono relativamente ovvie e che da un lato rammentano che il carattere meccanico della riproduzione fotografica non è affatto sufficiente per escludere dalle immagini fotografiche la presenza della soggettività del fotografo e che dall’altra ci costringono a rammentare che nessuna raccolta di immagini determina in modo univoco il criterio del proprio ordinamento.

Un grande archivio non c’è, e non è possibile chiedere ad un repertorio di immagini di costruire il grande specchio della conoscenza, perché qualunque sia la natura del conoscere e qualunque sia il concetto di verità da cui si ritiene opportuno lasciarsi guidare, è chiaro che nessuna teoria che abbia un contenuto conoscitivo può ridursi ad un mero mostrare perché non è mai univoca la relazione che lega un insieme di fatti alla regola che ci consente di ordinarli. Per quanto esemplari, le immagini possono essere esempi di un insieme differente di regole.

Nelle pagine che Barbara Fässler dedica all’opera di August Sander tutti questi temi sono chiaramente presenti e il lettore può coglierli con relativa facilità, così come può ritrovare le argomentazioni che li sorreggono e che ci consentono di valutare l’opera di Sander alla luce del nostro presente. Su questo punto del resto non vi sono dubbi: nel suo rendere conto del progetto di Sander, Barbara Fässler ha di mira una riflessione più generale che va al di là del progetto, pure così ricco e bello, di Sander, per riconnetterlo con il dibattito contemporaneo sulla nozione di archivio, sul suo rapporto con la fotografia, per poi muovere di qui verso una riflessione sulla natura dell’immagine fotografica, sul suo complesso rapporto tra l’obiettività dei procedimenti che ne determinano l’origine e la soggettività del loro impiego. Per dirla in breve: le pagine di Fässler sono attraversate da una piena consapevolezza del fatto che la fotografia non può mantenere la promessa di obiettività che da lei si esigeva e sono anzi mosse dalla preoccupazione teorica di mostrare che ogni fotografia è espressione di una decisione soggettiva e che ogni archivio è permeato di scelte concettuali che non possono essere interamente giustificate sulla base dei materiali ordinati.

Sarebbe tuttavia un errore cercare di cogliere in questa consapevolezza il filo conduttore delle analisi di Barbara Fässler e di fatto il lettore si accorge subito che alle preoccupazioni filosofiche relative al concetto di archivio e alla natura delle immagini fotografiche si intreccia in una forma felice lo sguardo dell’artista che cerca di addentrarsi nelle immagini di Sander, per aiutare il lettore (o lo spettatore?) a guardarle meglio, per costringerlo a soffermarsi sui particolari, per convincerlo della necessità di uno sforzo che è tuttavia ampiamente ripagato dalla bellezza delle fotografie di Sander e dalla loro effettiva capacità di muoversi per un lungo tratto lungo quel cammino che pure si ritiene non possa essere percorso sino in fondo. Così, senza che questo comporti alcuna contraddizione, la riflessione critica sulla possibilità di un Grande Archivio si lega al desiderio di comprendere come Sander sia riuscito a rendere persuasivo il suo disegno espressivo e quali scelte artistiche e quali artifici gli abbiano permesso di attribuire alle sue immagini la capacità di farci vedere realizzato un concetto ed una categoria antropologica – il cuoco, il soldato, il contadino, la giornalista, il manovale. Da queste pagine di Barbara Fässler il lettore può imparare molto, ma io credo che per comprendere davvero il disegno che le attraversa sia necessario sottolineare che questi due aspetti del suo libro – la preoccupazione filosofica per alcuni temi di carattere generale e la sensibilità artistica per la ricchezza delle immagini di cui si discorre – si fondono infine in un unico obiettivo che, a mio parere, rappresenta l’aspetto più originale del libro: ciò che infine nel testo della Fässler si intende mostrare è che il limite entro cui sembra essere concretamente possibile realizzare per Sander il suo progetto deve potersi rivelare nella natura stessa delle sue fotografie, nel modo in cui si rapportano ai loro soggetti, nella relazione mutevole di vicinanza e di distacco che si rivela nelle sue inquadrature. Così la riflessione filosofica si lega all’indagine critica e l’obiettivo teorico che guarda oltre il testo di Sander diviene un mezzo per acuire lo sguardo rivolto alle immagini, e per guidarlo, aiutandolo a comprendere meglio ciò che pure ha davanti agli occhi. La discussione teorica sfocia così in un invito a guardare con più attenzione – a tutto vantaggio del lettore, io credo.

Vorwort von Paolo Spinicci:

Die Natur der Fotografie birgt seit ihren Ursprüngen ein Versprechen in sich, das sie nicht oder nur teilweise einzuhalten vermag, und eine Aufgabe, von der sie erlöst werden möchte, was aber nicht vollständig erfüllt werden kann.

Um welches Versprechen und um welche Aufgabe es sich handelt, ist schnell gesagt: Als die Daguerrotypien und die Kalotypien aufzeigten, dass ein Bild einen bisher unbekannten Detailreichtum garantieren konnte und dass es keinen, im ersten Augenblick noch so unwichtig erscheinenden Aspekt gab, der nicht seine Spur hinterliess, war sofort klar, dass die Fotografie ausser der Reproduktionsfunktion einen Erkenntnisauftrag in sich barg und dass die fotografischen Bilder die Wirklichkeit, ohne Unsicherheiten zu wiederholen, versprachen oder, besser, diese ein für alle Mal in ihrem grenzenlosen Reichtum fixierten.

Hier entstand der Erkenntnisauftrag, der ihnen auferlegt werden konnte: Die Fotografien versprachen, die Wirklichkeit haargenau zurückzugeben, obwohl sie diese vom Spiel der Zusammenhänge, der zusätzlichen Umstände und ihrem flüchtigen Erscheinen trennten. Die Fotografien versprachen, auf der einen Seite das Netz der individuellen und momentanen Gefühle, welche jeden einzelnen Blick unterstützen, zum Schweigen zu bringen und auf der anderen Seite fähig zu sein, die einzelnen Ereignisse in ihrer absoluten Individualität zu registrieren, um zu erlauben, dass sie später in aller Ruhe untersucht werden können, etwa so, wie man die Substanzen auf den Objektträgern unter dem Mikroskop ungestört beobachten kann. Kurzum: Die Fotografien schienen es zu erlauben, die Erfahrung in ihrer Zufälligkeit und ihrer Vergänglichkeit in die beruhigende Form des Experiments zu verwandeln. Der grosse Spiegel der Erkenntnis schien so eine unerwartete Hilfe gefunden zu haben in der Fotografie – in diesem kleinen Spiegel mit einem guten Gedächtnis, um die Worte von Holmes zu gebrauchen.

Die fotografischen Bilder schienen sich also als Erkenntnis- instrumente anzubieten, aber vor allem schienen sie die Realisierbarkeit eines Projektes zu versprechen, nach dem man seit dem 19. Jahrhundert ein grosses Bedürfnis verspürte und das man auch auf anderen Wegen versuchte zu realisieren: das Projekt des grossen durchdachten Inventars der Welt, einer geordneten und definitiven Sammlung der Mannigfaltigkeit im Raum eines einzigen Palastes – das Museum. Das Jahrhundert der Fotografie ist auch das Jahrhundert des Museums. Aber wenn die Museen sich als Arche vorstellten, indem die ausgestopften Exemplare der Tiere in der geordneten Schiene ihrer Klassifizierung und das Aufeinanderfolgen der Erfindungen und der Entdeckungen in der eindeutigen Ordnung ihrer historischen Zeitfolge gesammelt wurden, schien die Fotografie fähig, die Ereignisse und die Orte der Welt zu duplizieren in Bildern, in ihrer Einzigartigkeit und im unerschöpflichen Reichtum ihrer Details. Die Idee des grossen Archivs schien so schön in Griffnähe, auch weil das mechanische Auge und das Gedächtnis des Fotoapparats die absolute Unparteilichkeit des Archivaren versprachen, seine komplette Hingabe an eine Arbeit, die verlangte, dass das, was lohnend schien, notiert zu werden, jenseits von jeglichem vorgefassten Schema, vorfabriziertem Ideenkleid oder präventiver Entscheidung abgewickelt wurde. Die Fotografie musste es so erlauben, zu den Dingen selbst, zu den Tatsachen und Ereignissen zurückzukehren und die subjektiven Verrenkungen, die Entscheidungen und Gefühle, die hinter dem Blick wirken, beiseitezuschieben. Das mechanische Auge des Fotoapparats schien die Möglichkeit eines solchen Blicks zu erlauben.

Von diesem archivalischen Gebrauch der Fotografie gibt es im Übrigen unzählige Beispiele: Am Anfang des letzten Jahrhunderts beauftragte die Bibliothèque historique de la Ville de Paris Eugène-Auguste Atget, die Vergangenheit der sich in rasanter Entwicklung befindenden Stadt Paris zu dokumentieren, und Atget selbst war bei Beendigung seines gigantischen Werkes überzeugt, dass er das gesamte alte Paris besitze. Ein ähnlicher Diskurs gilt für Karl Blossfeldt: In seinem Werk verweben sich Kunst und Dokument in einen einzigen Strang, denn aus seinem enormen Fotografie-Archiv der Naturformen von Pflanzen hoffte er, in einer sichtbaren Taxonomie die Elementarformen der Kunst zu erfassen. Auch in diesem Fall verlangt man von der Fotografie, die Wirklichkeit geduldig zu duplizieren, in der Überzeugung, dass die Gesetze und die Regeln im Sichtbaren wohnen und dass es genügt, sie zu zeigen, um sie zu verstehen – eine Aufgabe, welcher die Fotografie zweifellos gewachsen war.

«Das Wesen der gesamten Photographie ist dokumentarischer Art»1, schrieb Sander, und im Übrigen konnte sein Name in diesem Zusammenhang sicherlich nicht fehlen, denn wenn es einen Autor gibt, bei dem sich das archivalische und das erkenntnisgenerierende Versprechen in ihrer klarsten Form zeigen, dann handelt es sich sicherlich um Sander. In den Seiten seines Monumentalwerks «Menschen des 20. Jahrhunderts» scheint Sander tatsächlich dem unparteiischen Blick seines Objektivs die Aufgabe anzuvertrauen, die mannigfaltigen Formen der Menschheit zu erfassen, welche die deutsche Gesellschaft Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in ihrer Komplexität ausdrückt, in einer Zeichnung, welche die Ideen des Archivs, der Klassifizierung und der soziologischen Kenntnis in einen einzigen Strang verwebt.

Uns trennt nun annähernd ein Jahrhundert von Sanders Gewissheit über den dokumentarischen Wert der Fotografie ,und es fällt heute nicht schwer, die Schwierigkeiten zu formulieren, welche das theoretische Projekt seiner Werke charakterisieren, oder, allgemeiner ausgedrückt, sein Vertrauen in die objektive Wesensart des grossen Archivs, das die Fotografie für uns aufbauen sollte. Ganz im Gegenteil scheinen uns diese Gewissheiten heute naiv zu sein und dieses Vertrauen teilweise schlecht positioniert. Dies aus einer Reihe von Gründen, die uns offensichtlich scheinen und die uns einerseits daran erinnern, dass der mechanische Charakter der fotografischen Reproduktion keineswegs genügend ist, um aus den fotografischen Bildern die subjektive Präsenz des Fotografen auszuschliessen, und die uns auf der anderen Seite dazu zwingen, uns zu erinnern, dass keine Bildersammlung das Kriterium der eigenen Ordnung auf eindeutige Weise zu bestimmen vermag.

Ein grosses Archiv gibt es nicht, und es ist nicht möglich, von einem Bilderrepertoire zu verlangen, einen grossen Spiegel der Erkenntnis aufzubauen, denn welcher Natur das Erkennen auch immer sei und welches das Wahrheitskonzept auch sei, von dem wir uns leiten lassen, es ist klar, dass sich keine Erkenntnistheorie auf ein reines Zeigen reduzieren darf, denn die Beziehung, welche die Tatsachen mit den Regeln verbindet, die uns erlauben, jene zu ordnen, ist nie eindeutig. Auch wenn die Bilder exemplarisch sind, können sie lediglich Beispiele einer Menge von unterschiedlichen Regeln sein.

In den Seiten, die Barbara Fässler dem Werk von August Sander widmet, sind all diese Themen auf klare Weise präsent, und die Leserin oder der Leser kann sie auf relativ einfache Weise erfassen, genauso wie die Argumentationen, welche sie unterstützen und die es erlauben, das Werk von Sander im Licht unserer Gegenwart zu beurteilen. Zu diesem Punkt gibt es übrigens keine Zweifel: In ihrer Abhandlung von Sanders Projekt zielt Barbara Fässler auf eine allgemeinere Reflexion ab, die über das gar reiche und schöne Projekt von Sander hinausgeht und dieses mit der gegenwärtigen Debatte zum Begriff des Archivs und seinem Bezug zur Fotografie verbindet, dann übergeht zu Überlegungen zur Natur des fotografischen Bildes, der komplexen Beziehung zwischen der Objektivität ihrer Entstehungsweise und der Subjektivität ihrer Anwendung. Um es kurz zu sagen: Die Seiten von Fässler sind durchdrungen vom vollumfänglichen Bewusstsein der Tatsache, dass die Fotografie ihr Versprechen von Objektivität nicht halten kann, welche man von ihr erwartet hatte, und sind motiviert von der theoretischen Sorge aufzuzeigen, dass jede Fotografie Ausdruck ist einer subjektiven Entscheidung und jedes Archiv durchdrungen ist von konzeptuellen Entschlüssen, die nicht vollständig erklärt werden können in Bezug auf die geordneten Materialien.

Es wäre aber falsch, in diesem Bewusstsein den alleinigen roten Faden der Analysen von Barbara Fässler zu suchen, und tatsächlich merkt die Leserin oder der Leser sofort, dass sich die philosophischen Überlegungen in Bezug auf das Archivkonzept und die Natur der fotografischen Abbildungen in einer glücklichen Form mit dem Blick der Künstlerin verweben, welche versucht, in die Bilder von Sander einzutauchen, um der Leserin, dem Leser (oder der Betrachterin, dem Betrachter) zu helfen, diese genauer zu betrachten, sie oder ihn zu zwingen, auf den Details zu verweilen, und sie oder ihn von der Notwendigkeit zu überzeugen, eine Anstrengung zu unternehmen, welche vollständig kompensiert wird von der Schönheit von Sanders Bildern und ihrer Fähigkeit, einen Weg eingeschlagen zu haben, auch wenn befürchtet werden muss, dass dieser nicht zu Ende gegangen werden kann. Ohne einen Widerspruch zu beinhalten, verbindet sich die kritische Reflexion über die Möglichkeit eines grossen Archivs mit dem Verlangen zu verstehen, wie es Sander gelungen ist, seine expressive Zeichnung überzeugend werden zu lassen, und welche künstlerischen Entscheidungen und Kunstgriffe es ihm erlaubt haben, seinen Bildern die Fähigkeit zu vermitteln, uns effektiv ein realisiertes Konzept und eine anthropologische Kategorie zu zeigen – der Koch, der Soldat, der Bauer, der Journalist und der Handlanger. Aus diesen Seiten von Barbara Fässler kann der Leser viel lernen, aber um die Zeichnung, welche sie durchquert, wirklich zu verstehen, muss unterstrichen werden, dass diese beiden Aspekte ihres Buches – die philosophische Abhandlung und die künstlerische Sensibilität für den Reichtum der Bilder – ein einziges gemeinsames Ziel verfolgen, welches den originellsten Aspekt des Buches ausmacht: Fässler zeigt auf, dass die Grenzen von Sanders Projekt sich in der Natur der Fotografien selbst aufdecken, in der Art, sich zu den Sujets zu verhalten, in der wechselnden Beziehung von Nähe und Distanz, welche sich in seinen Einstellungen verrät. So verbindet sich die philosophische Reflexion mit der kritischen Untersuchung, und das theoretische Ziel, das über den Text von Sander hinausschaut, wird ein Mittel, um den Blick auf die Bilder zu schärfen, um ihn zu führen und ihm zu helfen, was er vor den Augen hat, besser zu verstehen. Die theoretische Diskussion mündet so in einer Einladung, viel genauer zu schauen – ganz zum Vorteil der Leserin und des Lesers –, denke ich.